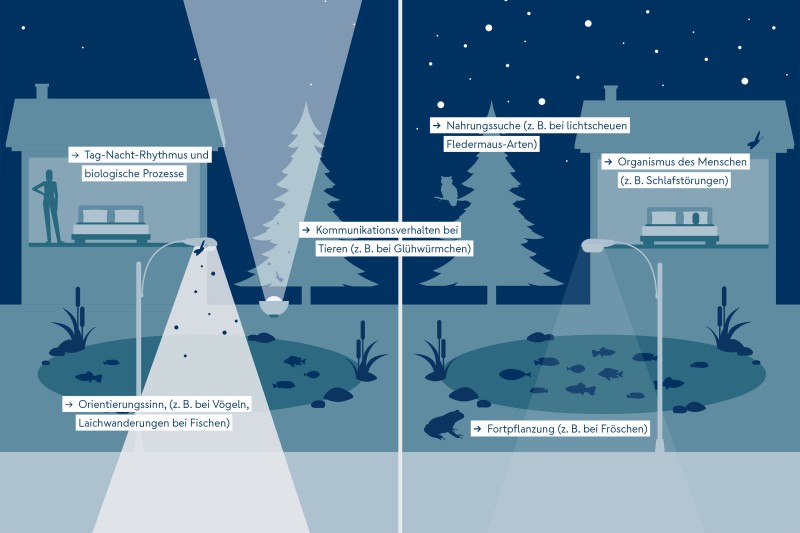

Pechschwarze Nacht legt sich über das Land - wenn es denn so wäre! Fakt ist, dass die Nacht immer mehr von ihrer dunklen Seite an die Wächter des künstlichen Lichts abgeben muss. Beleuchtete Gebäude, Reklametafeln, Schaufenster, Häuser und Straßenlaternen lassen nicht nur die Sterne am Nachthimmel verblassen. Die sogenannte Lichtverschmutzung wirkt sich auch auf Mensch und Umwelt aus.

Lichtverschmutzung.

Wie sich künstliches Licht auf ganze Ökosysteme auswirkt.

Ich seh' den Sternenhimmel … nicht!

Die große Konjunktion von Saturn und Jupiter am 21. Dezember 2020 war für viele Astronomie-Fans ein Highlight am Abendhimmel. Eines der wenigen Himmelsereignisse, die nicht vom Lichtdunst der Atmosphäre verschluckt werden. Denn was vielerorts vor rund 30 Jahren noch im Bereich des Möglichen lag, ist für die meisten Menschen in den Großstädten der Welt kaum mehr möglich: die Milchstraße mit bloßem Auge zu sehen. Wer z. B. in Nürnberg in einer klaren Nacht in den Himmel blickt, sieht nur noch wenige Sterne, denn es wird durch die vielen künstlichen Lichtquellen nicht mehr richtig dunkel.

Diese Erfahrung machen z. B. die Mitglieder der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (NAA) immer wieder. Deshalb weichen sie in die ländliche Gegend aus, um mit ihren Teleskopen und beachtlichen Objektiven der Faszination der Sterne zu erliegen. "Zu unserer Bildungsarbeit für die Öffentlichkeit gehört eben auch der Blick in den Sternenhimmel. Mit der zentralen Lage unserer Regiomontanus Sternwarte sind wir in Nürnberg durch die zunehmende künstliche Beleuchtung im Stadtgebiet aber bei astronomischen Beobachtungen eingeschränkt", erläutert Matthias Gräter, Geschäftsführer der NAA. Jedoch ist Lichtverschmutzung ein Thema, das in der Bevölkerung noch zu wenig präsent ist. Wichtig ist, die Menschen für die Tragweite der Lichtverschmutzung zu sensibilisieren. "Auch die NÜRNBERGER Versicherung haben wir darauf angesprochen, dass die Beleuchtung ihres Geschäftsgebäudes, insbesondere der angestrahlte Business Tower, sich negativ auf unsere Arbeit auswirkt." Mittlerweile hat die NÜRNBERGER die Beleuchtung des Business Towers umgerüstet: Es wurden moderne LED-Strahler angebracht und die Lichtleistung reduziert, so dass die ehemals sehr helle Lichtsäule über dem Turm nun deutlich schwächer ist und die Beobachtungen auf der Sternwarte nicht mehr stört. Außerdem wird die Beleuchtung jetzt schon um 22 Uhr ausgeschaltet und bei besonderen astronomischen Anlässen wird sogar komplett darauf verzichtet.

Magisch anziehend mit aufstrebender Symbolkraft: So ist der Business Tower Nürnberg (BTN) allerdings nur zu wenigen besonderen Anlässen beleuchtet.

Aktiver Umweltschutz und zeitgemäß: Die Außenstrahler des BTN wurden auf moderne, dimmbare LEDs umgestellt, ...

... die kein UV-Licht abgeben und somit auch weniger Insekten anlocken.